La Habana, 30 de enero de 2025 (OPS) - Más de 500 personas se unieron al webinar “Actualización de Oropouche en las Américas: experiencia de la respuesta al brote en Cuba”, organizado por el Ministerio de Salud Pública del país (MINSAP) y la OPS/OMS, que tuvo lugar el pasado 10 de enero. Especialistas del propio Ministerio, el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK), y el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), expusieron aspectos relevantes relacionados con el manejo clínico, la vigilancia virológica, la trasmisión vectorial, entre otros temas.

El espacio fue propicio para compartir los principales resultados y hallazgos asociados al manejo del brote en Cuba y a los estudios derivados de esos esfuerzos, que serán muy útiles para aumentar los conocimientos relacionados con la enfermedad y el agente que la propaga. Al dar la bienvenida al seminario, el Representante de la OPS/OMS en Cuba, Dr. Mario Cruz Peñate, agradeció a las autoridades y los expertos nacionales “la generosidad de compartir con la región el conocimiento adquirido en la respuesta al Oropouche y la apertura al trabajo colaborativo con la Organización, que ha continuado en distintos ámbitos”.

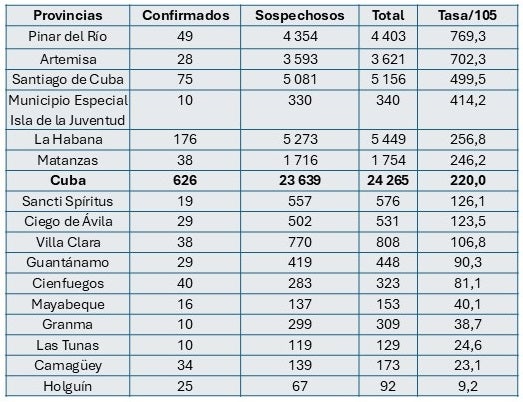

El Dr. José Raúl de Armas, jefe del Departamento de Enfermedades Trasmisibles del MINSAP, ofreció una actualización de la situación epidemiológica en el país. Hasta el momento, se contabilizan 23 639 casos sospechosos y 626 confirmados. Entre estos últimos, hubo 76 pacientes con Síndrome de Guillain-Barré, 25 con encefalitis y 15 con meningoencefalitis. Según sexo, 13 588 casos son mujeres y 10 676 hombres.

Se han confirmado personas contagiadas en el 73,8 % de los municipios y el 100 % de las provincias; cinco de las cuales, junto al Municipio Especial Isla de la Juventud, al cierre de 2024, presentaron tasas de incidencia acumuladas superiores a la del país. Hasta el momento, existen 44 municipios donde no se han confirmado casos con pruebas de laboratorio.

Tabla 1. Incidencia acumulada por territorios

Fuente. MINSAP

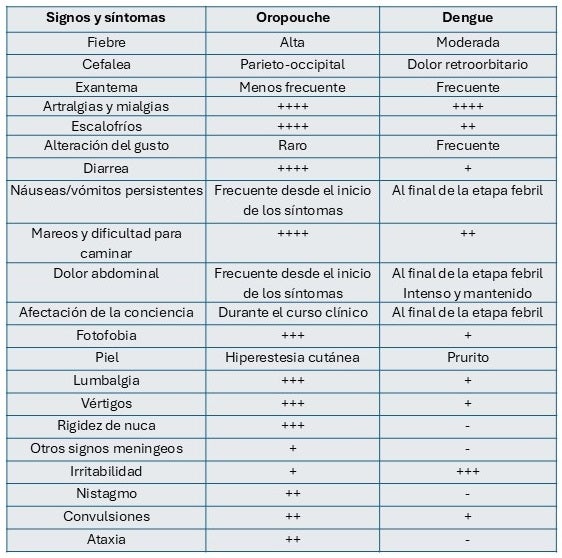

Por su parte, el Dr. Osvaldo Castro Peraza, jefe de Servicio de Hospitalización del IPK, explicó cómo ha sido el manejo clínico en un contexto de cocirculación con dengue. Señaló que, aunque ambas enfermedades se parecen, al principio del brote de Oropouche se detectaron algunos síntomas inusuales para dengue, que se manifestaban de manera diferente, y se identificó la necesidad de hacer análisis más cualitativos. Teniendo esto en cuenta, se establecieron protocolos para garantizar diagnósticos diferenciales certeros, a partir de un correcto interrogatorio, y examen físico y de laboratorio.

Según lo que se ha observado, la forma clínica gastroentérica ha sido la más frecuente. Ocurrió casi en el 50% de los casos atendidos en el IPK. Otras formas clínicas de presentación han sido la enfermedad febril inespecífica, la enfermedad febril con erupción cutánea y la forma neurológica.

En los casos menos graves, se reportó neuropatía autonómica, con manifestaciones clínicas relacionadas con el sistema nervioso neuro-vegetativo. Esto es algo novedoso para Cuba, porque es la primera vez que ocurre una epidemia de este tipo en el país.

Un término que hubo que definir es “recaída”, pues se observó con frecuencia entre los pacientes. En el IPK ocurrió en más del 30% de los casos, alrededor de 16 días después del inicio de la sintomatología. Además, mediante revisión de la literatura, se comprobó que es una característica propia de esta enfermedad.

Tabla 2. Oropouche y dengue: semejanzas y diferencias

Fuente. IPK/MINSAP

Durante la sesión también se comentó el trabajo desarrollado por el Laboratorio Nacional de Referencia de Arbovirus del IPK, presentado por la Dra. C Mayling Álvarez Vera. Según esta especialista, el análisis filogenético del virus sugirió que su llegada a Cuba ocurrió a partir de una única introducción, probablemente en el primer trimestre de 2024, proveniente del Estado Brasileño de Acre, con un periodo de trasmisión silente antes de ser detectado.

Asimismo, se estima que la zona central del país fue el epicentro inicial de la trasmisión. A partir de este, se crearon dos epicentros secundarios: uno en la región occidental y otro en la oriental. Al final del periodo estudiado, el epicentro central del país provocó trasmisiones adicionales en el occidente.

Además, Álvarez Vera acotó que el suero fue la muestra con mayor positividad, pero señaló que otros tipos de muestras, como la orina y el líquido cefalorraquídeo (LCR) igual resultaron útiles después de la fase aguda de la enfermedad y en pacientes con daños neurológicos. Al final de su exposición, hizo referencia a las investigaciones en curso, entre las que se encuentran tres estudios filogenéticos y un estudio integral en el capitalino municipio La Lisa, para conocer la prevalencia.

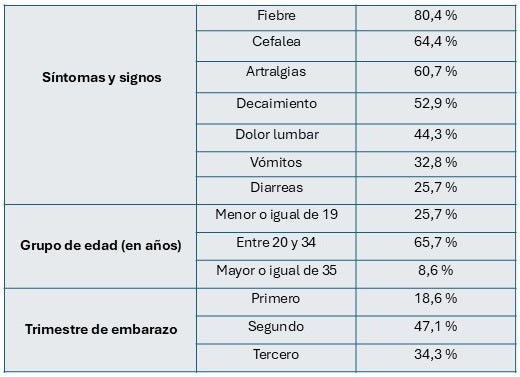

Desde el PAMI se establecieron varias estrategias, entre las cuales estuvo la de capacitación a los profesionales de salud y la de comunicación a públicos clave. Así lo señaló la Dra. Dayana Couto Núñez, del Departamento Materno Infantil del MINSAP, quien también acotó que se elaboró un flujograma de diagnóstico específico para gestantes y puérperas.

Unido a lo anterior, se prepararon dos flujogramas más, para asegurar el seguimiento por genética de las embarazadas con sospecha de Oropouche, o confirmadas con la enfermedad, y de sus recién nacidos. Igualmente, se diseñó una encuesta epidemiológica para aplicar a las gestantes con fetos afectados por defectos congénitos mayores.

Otros aspectos detallados por Couto Núñez fueron las líneas de investigación que se han identificado dentro del PAMI para conocer más sobre la fiebre de Oropouche, y la caracterización clínica que hicieron de las gestantes con este problema de salud.

Tabla 3. Caracterización clínica de gestantes con sospecha de fiebre de Oropouche (n=500)

Fuente. PAMI/MINSAP

Las intervenciones de los especialistas nacionales culminaron con la presentación de la MSc. Ariamys Companioni Ibañez, del Departamento de Control de Vectores del IPK, desde donde se hizo una revisión de los vectores presentes en Cuba que podían ser trasmisores del virus, mientras se creaban las pautas para la colecta de vectores en las áreas con casos confirmados, de forma que se pudiera conocer si había alguna otra especie sin identificar.

Con las capturas se identificó la presencia del Jején Culicoides paraensis, vector primario en la propagación del virus. Se colectaron 98 hembras adultas, provenientes de 10 localidades diferentes con trasmisión de Oropouche en Santiago de Cuba, Cienfuegos y La Habana.

De igual forma, Campanioni Ibañez, compartió la experiencia en la metodología de las colectas, y las adaptaciones que debieron hacer luego de evaluar las trampas, como fue el cambio de malla por una de diámetro más pequeño, de 0.2 milímetros. Para finalizar, mencionó los principales desafíos que enfrentan actualmente con vistas a progresar más en lo relacionado con los estudios entomológicos.

Al cierre del webinar, las autoridades nacionales agradecieron el acompañamiento técnico recibido de la OPS, que calificaron como muy importante para desarrollar toda esta labor y para identificar líneas de trabajo e investigación con las que seguir avanzando en el conocimiento de este virus y la enfermedad que produce. A su vez, el Dr. Jairo Mendez, asesor regional de enfermedades virales de la OPS y moderador de la sesión, dijo que el equipo cubano debe sentirse orgulloso por los esfuerzos que han impulsado y los resultados científicos a los que han llegado, que aportan información muy valiosa para toda la región.

En ese sentido, se debe destacar la creación del proyecto “Caracterización Clínico-Epidemiológica de la Fiebre de Oropouche en Cuba”, que dará salida a las principales necesidades investigativas. En la iniciativa, que abarca las 15 provincias del país y el Municipio Especial Isla de la Juventud (MEIJ), participan 17 instituciones del MINSAP y 61 especialistas de diferentes ramas de la ciencia.